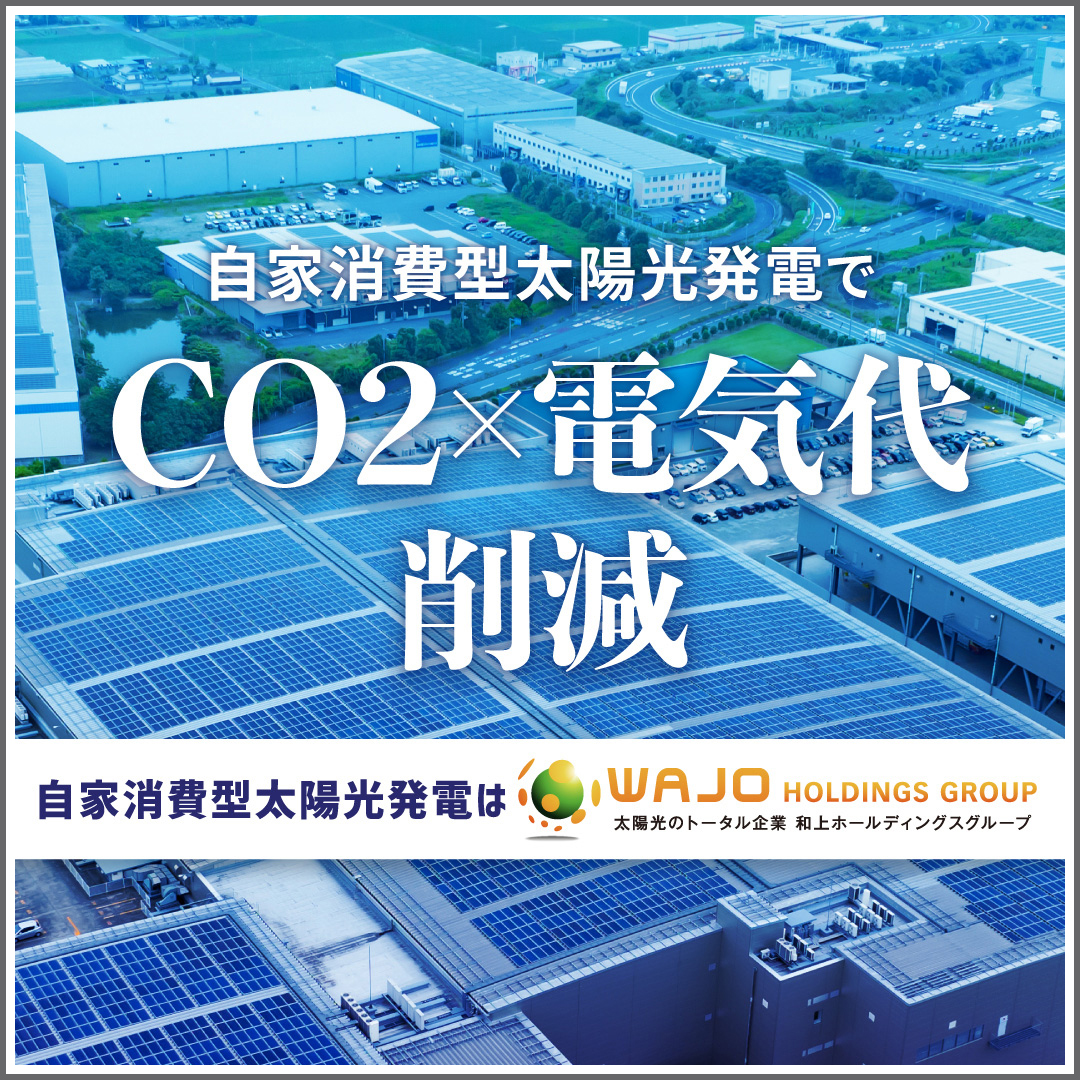

自家消費型太陽光発電設置するにあたって知っておくべき制度の1つが、「中小企業経営強化税制」です。しかし、申請メリットや自社の太陽光発電設備に活用できるか悩んでいるのではないでしょうか。

そこで今回は、自家消費型太陽光発電をお得に設置する制度「中小企業経営強化税制」についてご紹介いたします。太陽光発電事業を始めるにあたって負担を少しでも減らしたい方や太陽光発電事業に利用可能な制度を確認したい方は、参考にしてみてください。

中小企業経営強化税制とは何?

中小企業経営強化税制は、文字通り中小企業の経営力を高めるための公的な制度で、さまざまな業種の企業にメリットの多い内容です。それでは、まず中小企業経営強化税制の概要と補助対象の設備について紹介します。

企業の金銭的負担を軽減できる公的な支援制度

中小企業経営強化税制を簡単に説明すると、「特定の設備を導入した際に、国から支援が受けられる制度」といえます。元々、日本には「中小企業経営革新支援法」という法律がありましたが、度重なる改正を経て2016年7月に中小企業経営強化税制へ名称変更されました。

事業規模や事業内容、設備などの条件を満たした場合は、設備投資にかかった費用を特別償却もしくは費用にかかる税額控除という優遇措置を受けられます。

なお、実施期間は2020年まででしたが、新型コロナウィルスによる事業への影響などから、2023年3月31日まで延長されています。気になる方はお早めに準備を進めてください。

太陽光発電で対象になる設備

太陽光発電の種類は、自家消費型と投資型の2種類に分けられています。このうち前者の「自家消費型」が中小企業経営強化税制の対象設備です。自家消費型と投資型の違いは、以下の通りです。

- 自家消費型:自社の太陽光パネルで発電した電気を自社で使う

- 投資型:自社の太陽光パネルで発電した電気を電力会社に売却して利益を得る

元々、日本の企業ではローリスクでおこなえる投資事業として、投資型太陽光発電の方が人気でした。

しかし、中小企業経営強化税制が施行されたことと脱炭素経営に自家消費が役立つこと、FIT法(固定価格買取制度)の改正により、2022年現在では、自家消費型の方が主流になっています。

これから脱炭素経営を始めたい企業の中で自家消費型太陽光発電を検討している企業は、導入時に中小企業経営強化税制を検討してみてはいかがでしょうか。

中小企業経営強化税制で受けられる優遇措置

続いては、中小企業経営強化税制の優遇措置に関する特徴と詳細について紹介していきます。

太陽光発電の設備費用にかかる税額控除

中小企業強化税制の税額控除は、設備投資額にかかる税額を最大10%控除してもらえるのが特長です。資本金3000万円以下の法人もしくは個人事業主が税額控除を選択すると、太陽光発電設備の取得費用に対して10%の税額控除を受けられます。

一方、資本金3000万円を超えて1億円以下の法人は、太陽光発電設備の取得費用に対して税額控除7%を受けられる仕組みです。

また、税額控除を受けられる上限は、その年の法人税額・所得税額の20%までとされているので、いくら控除を受けられるのか慎重に確認しましょう。

太陽光発電の初期費用を即時償却

即時償却とは、自家消費型太陽光発電などの該当設備を購入した際、購入年に取得費用の経費を全額計上可能な優遇措置のことです。通常、設備を取得した時は、設備ごとに定められた年数に応じて、毎年決まった金額を減価償却として計上する必要があります。購入年に負担を抑えたい場合には、デメリットといえます。

そこで即時償却を選択すれば取得費用の経費を購入年に一括計上できるため、太陽光発電システムや設置工事費用の負担軽減につながります。

太陽光発電導入時に中小企業経営強化税制を受けるメリット

自家消費型太陽光発電を導入する際に中小企業経営強化税制を受ける主なメリットは、初期費用の負担を軽減させながら、自家消費可能な点です。

自家消費型太陽光発電は、売電型太陽光発電と異なり発電した電気を売電しない方式で、売電収入を得られません。そのため、初期費用の返済は、自家消費によって浮いた固定費分の予算もしくは別の事業で得た利益で進める必要があります。

即時償却や税額控除で設備購入年の税額負担を軽減できれば、その分初期費用の返済に充てられますし、余裕をもって事業を展開することが可能です。

太陽光発電導入時に中小企業経営強化税制を受けるデメリット

中小企業経営強化税制の即時償却を選択した場合、最終的な減価償却費は通常の減価償却と変わりません。設備にかかる納税額の合計は通常の減価償却と変わらないため、全体の費用負担を軽減したい場合にメリットを感じにくい可能性はあります。

一方、税額控除の場合は、課税負担を減らせます。ただし、設備購入年の利益が少ない場合、控除できる課税額も少ない状況です。

中小企業経営強化税制を活用する時は、自社にとってどのような経済的メリットを得られるのか具体的にシミュレーションしてみるのが大切です。

太陽光発電において「税額控除」と「即時償却」はどちらを選んだ方がいい?

先ほども解説した通り、中小企業経営強化税制では「即時償却」か「買付金額の10%の税額控除」のいずれかを選択して適用できます。

どちらを選べばよいかという点は、それぞれの特性から検討してみるのがおすすめです。

| 優遇措置 | 特徴 |

|---|---|

| 税額控除 | “メリット:支払う税金の総額が減る デメリット:すぐに節税効果は得られない” |

| 即時償却 | “メリット:節税効果を短時間で得られる デメリット:支払う税金の総額は変わらない” |

基本的には「長期的に税負担を軽減したい時は税額控除、短期的に税負担を避けたい時は即時償却」といったように選択していくと良いでしょう。

中小企業経営強化税制が適用されるための要件

中小企業経営強化税制のメリットやデメリットまで確認したら、適用してもらうための主な要件について把握しておきましょう。

1.青色申告者であること

青色申告を行っている事業者であることが、要件の1つとして定められています。(青色申告:申告方法に関する種類)具体的に事業所得・不動産所得・山林所得を得ている個人事業主は、青色申告を行えます。

2.個人事業主または中小企業者であること

個人事業主や中小企業は、中小企業経営強化税制の申請を検討することが可能です。

個人事業主は、「開業届を提出しているものの、会社を設立せずに事業を行う人」を指します。いわゆる「自営業」といえばイメージしやすいでしょう。

それに対し中小企業者は「資本金や出資金が5000万~3億円以下の法人」や「従業員数が50~300人以下の法人」で、いわゆる法人の一種です。

3.対象業種であること

中小企業経営強化税制では、対象業種や非対象業種も具体的に指定されています。

以下に主な対象業種を記載します。

※対象業種一覧

- 農業

- 林業

- 漁業

- 水産養殖業

- 鉱業

- 建設業

- 製造業

- ガス業

- 情報通信業

- 一般旅客自動車運送業

- 道路貨物運送業

また、対象業種外として定められている業種を紹介します。

- 電気業

- 水道業

- 鉄道業

- 航空運輸業

- 銀行業

- 娯楽業(映画業を除く)

- 性風俗関連特殊営業

「娯楽業」は要注意

前述の一覧表にも記載されている通り映画業を除く娯楽業という業種は、中小企業経営強化税制の対象とされないため、注意が必要です。

娯楽業の分類については、総務省が作成する「日本標準産業分類」

に細かく記載されていますので、こちらも合わせてチェックしましょう。

中小企業経営強化税制のA類型とB類型どちらを選ぶ?

ここからは、中小企業経営強化税制のA類型とB類型を見極めるためのポイントを解説していきます。

10年以内に販売開始された太陽光発電ならA類型

太陽光発電事業を行う際に中小企業経営強化税制を受ける時は、A類型を選ぶのがおすすめです。A類型の申請に必要な「工業会証明書」は、設備メーカーを仲介しながら発行してもらいます。つまり、設備メーカー側で手続きをサポートしてもらえるため、申請にかかる負担を軽減できます。

なお、B類型に必要な「経営産業局による確認書」は、経営産業大臣の確認を受けなくてはならないため、申請書の作成に時間がかかってしまうのです。

そのため、該当設備が販売開始10年以内である場合はA類型を選びましょう。

中古等、10年以上前に販売開始された太陽光発電ならB類型

導入予定の設備が10年以上前に販売されたものや中古品であった場合、B類型を選ばなければいけません。「経済産業局による確認書」は作成に時間がかかるというデメリットはあるものの、受けられる控除税額の内容はA類型と変わりません。

太陽光発電設置時に中小企業経営強化税制を受けるための手続き

最後は、自家消費型太陽光発電設置時に中小企業経営強化税制を受けるための手続きについて確認していきましょう。

A類型の手続き方法

A類型で申請を行うには、「工業会証明書」が必要です。証明書の発行には、まず太陽光発電システムのメーカーに書類の発行を申し込みます。あとは、送付された発行書を経営力向上計画に添付して税務申告をすれば、中小企業経営強化税制を受けられます。

B類型の手続き方法

B類型で申請するには、まず太陽光発電システムの投資利益率に関する証明書「経済産業局による確認書」が必要です。発行には、申請書を作成したのち公認会計士や税理士に確認してもらわなくてはなりません。

作成後は、経済産業局へ持参および説明し、審査に通過できれば優遇措置を受けられます。

中小企業経営強化税制を活用して自家消費型太陽光発電を導入してみては?

中小企業経営強化税制は、自家消費型太陽光発電の導入時にかかる税負担を抑えたい時にメリットのある支援制度です。また、2023年3月末まで延長されているので、気になる方はお早めに確認してみることをおすすめします。

中小企業経営強化税制の概要を知ったことで太陽光発電事業の準備を始めたい方や自家消費型太陽光発電の計画を立てたいものの何から始めればわからない方は、今回の記事を参考に自家消費型太陽光発電を検討してみてはいかがでしょうか?

弊社和上ホールディングスでは、自家消費型太陽光発電の企画から設計図の作成、機器の調達や設置工事、設置後の保守運用まで一括でサポートしております。

さらに中小企業経営強化税制の申請に関するサポートを行っておりますので、同制度の申請手続きの方法などに悩んでいる方もスムーズにプロジェクトを進められます。自家消費型太陽光発電で固定費削減や環境経営を始めたい方は、お電話やメールフォームからお気軽にご相談ください。